Ausstellungsarchiv

Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte: Hörrundgang

Mehr als 400 Exponate auf rund 900 Quadratmetern bieten wir Ihnen in unserer Landesausstellung ›Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte‹! Aus dieser reichen Schau herausragender Funde von Weltgeltung haben wir für Sie eine Auswahl der Top 10 der Ausstellungshighlights ausgewählt. Diese präsentieren wir Ihnen sowohl vor Ort als Audioguide als auch online zur Vorbereitung und zum Nachhören Ihres Besuchs bei uns im Landesmuseum.

Wir wünschen Ihnen einen informativen und unterhaltsamen Hörrundgang!

Texte: Bernhard Steinmann

Redaktion: Christoph Hein/Fritz Oldemeier, Linon Medien

Begrüßung und Einführung durch Harald Meller

Herzlich willkommen im Landesmuseum für Vorgeschichte, zu unserer Sonderausstellung ›Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte‹! Hören Sie zu Beginn eine kurze Einführung durch den Direktor des Museums, Prof. Dr. Harald Meller:

»Liebe Besucherinnen und Besucher, bald zwei Jahrzehnte ist es her, dass die Himmelsscheibe von Nebra ans Licht der Öffentlichkeit geriet, 2013 wurde sie zudem ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Seither konnten viele weitere Erkenntnisse gewonnen werden – über die Himmelsscheibe selbst und die mit ihr vergrabenen Gegenstände, aber auch über das kulturelle Umfeld der Zeit, wie das Ringheiligtum von Pömmelte oder monumentale Fürstengräber im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt. Unsere Ausstellung lässt Sie an diesem neuen Wissen teilhaben, aber damit nicht genug: Denn auch wenn der mitteldeutsche Raum einst ein kulturelles Zentrum der frühen Bronzezeit war, reicht der Rahmen weit darüber hinaus: Anhand von Funden aus Mesopotamien im Südosten, aus Kreta, Sizilien, Spanien, und schließlich aus der Nähe des britischen Stonehenge im Nordwesten, lässt sich nachvollziehen, wie eng die Menschen im Europa der frühen Bronzezeit vernetzt waren, und dass ihre Kontakte bis in den vorderen Orient reichten. Beim Erkunden dieser erstaunlichen Verflechtungen wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!«

Die schnurkeramischen Gräber von Wennungen und die Menhire von Dingelstedt und Seehausen

Auf der Seite und in Hockerstellung liegt hier das Skelett eines Mannes aus der Jungsteinzeit. Zu sehen ist das Grab von Wennungen, das als ganzer Block geborgen werden konnte. Dem Toten wurden als Grabbeigaben ein Tonbecher und eine Streitaxt aus Stein mitgegeben. Von einer solchen Streitaxt stammt auch eine Verletzung am Schädel, die allerdings verheilt ist. Der Mann gehört der Schnurkeramikkultur an – eine Kulturgruppe der Jungsteinzeit, deren Tongefäße mit den Abdrücken von Schnüren verziert sind. Die Schnurkeramikkultur ist in Mittel- und Osteuropa nachweisbar, erstmals um 2800 vor Christus und bis etwa 2200 vor Christus. Die Menschen dieser Zeit lebten in weilerartigen Siedlungen. Ihre Gräber waren oft mit kleinen Hügeln überdeckt und so als oberirdische Monumente sichtbar. Auch ohne Beigaben sind Angehörige der Schnurkeramikkultur im Grab erkennbar, denn ihre Toten wurden immer auf die gleiche Weise bestattet: in seitlicher Hockerlage, nach Süden blickend, wobei die Köpfe der Männer jeweils nach Westen weisen, die der Frauen nach Osten. Letzteres können Sie gleich nebenan sehen, am Frauengrab aus Wennungen. Der Frau war eine Tasche oder ein Tragetuch beigegeben, besetzt mit Hundezähnen. Darin fanden sich die Knochen eines Säuglings.

Weitere Zeugnisse der Schnurkeramikkultur sind beispielsweise Menhire – Stelen aus Stein, die ehemals aufrecht standen und auf denen Waffen, Kleidung, Schmuck und Gesichtszüge eingeritzt sind. Die hier an den Stirnseiten der Empore aufgestellten Menhire von Seehausen und Dingelstedt sind Beispiele für derartige Monumente, die in weiten Teilen Europas verbreitet waren. Sie finden sich auch im Schwarzmeergebiet. Aus dieser Region stammen die Vorfahren der Träger der Schnurkeramikkultur, wie Genetische Analysen belegen. Von dort sind sie in großer Zahl nach Mitteleuropa eingewandert.

Der Hortfund von Nebra

Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste konkrete Darstellung des Himmels, die wir kennen. Sie zeigt einen Halbmond, eine Sonne oder den Vollmond, sowie etwa 30 Sterne, darunter das Sternenbild der Plejaden. Sieht man die dargestellte Konstellation von dicker Mondsichel und Plejaden am Nachthimmel, was nur alle drei Jahre vorkommt, muss ein Schaltmonat eingefügt werden, der die unterschiedlich langen Sonnen- und Mondjahre in Einklang bringt. Das ist die Grundlage für einen verlässlichen Kalender. Wer ihn lesen kann, ist mächtig, denn er oder sie weiß den Zeitpunkt der für die Gemeinschaft wichtigen Feste im Jahr.

Die Himmelsscheibe wurde vermutlich um 1750 vor Christus geschaffen und war geschätzte 150 Jahre in Benutzung, wobei sich ihre Funktion mehrmals veränderte. Erst während dieser Zeit wurden die beiden goldenen Bögen am Rand hinzugefügt, von denen nur noch einer erhalten ist. Drei der Sterne wurden daher leicht versetzt oder überdeckt. Die Bögen zeigen, wo die Sonne im Verlauf des Jahres auf- und untergeht und markieren somit auch die Punkte der Sonnenwenden. Außerdem wurde noch die vereinfachte, bogenförmige Abbildung eines Bootes eingefügt – die Ruder sind als feine Striche zu erkennen. Es ist die Himmelsbarke, die täglich die Sonne über den Himmel transportiert.

Die kleinen Löcher wurden erst zu einem Zeitpunkt in den Rand geschlagen, als man die Himmelsscheibe auf einem Untergrund befestigte, um sie öffentlich zu präsentieren. Von da an war sie nur noch ein Machtsymbol und wurde auf eine grundlegend andere Art als ursprünglich verstanden.

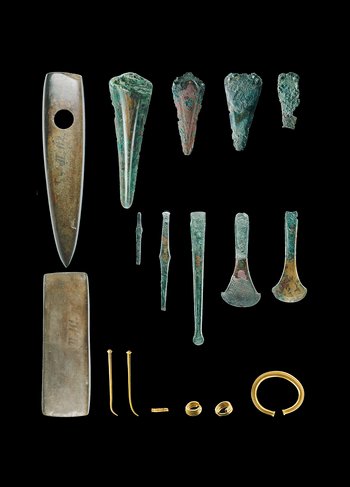

Vergraben wurde die Himmelsscheibe um 1600 vor Christus auf dem Mittelberg bei Nebra. Dabei entfernte man einen der Horizontbögen – vielleicht um sie symbolisch zu zerstören. Trotzdem maß man der Himmelsscheibe bis zuletzt eine sehr hohe Bedeutung bei, denn man vergrub sie mit weiteren Objekten: zwei kostbaren Schwertern, zwei Beilen, einem Meißel und zwei Armspiralen. Dies erinnert an Beigaben, wie sie auch Fürsten in der frühen Bronzezeit mit ins Grab gegeben wurden.

Der Hut von Schifferstadt und das Cape von Mold

Kleidungsstücke aus reinem Gold zeugen vom Reichtum und der Kunstfertigkeit der Bronzezeit. Wir würden gern wissen, wie genau und in welchem Zusammenhang solche Goldornate verwendet wurden. Sicher selten und nur von hochrangigen Persönlichkeiten, die im Rahmen von Zeremonien besonders hervorgehoben wurden, vielleicht um ihre enge Verbindung zur Götterwelt zu unterstreichen.

Die beiden hier gezeigten Schätze sind nicht weniger spektakulär. Der hohe Goldkegel mit Krempe aus dem kurpfälzischen Schifferstadt ist eines von vier bekannten Exemplaren dieser Art. Die mit ihm vergrabenen drei Beile verraten sein Alter: Etwa 3400 Jahre! Das fragile Objekt diente wohl als Kopfschmuck einer mächtigen Persönlichkeit, vielleicht eines Priesters oder einer Priesterin.

Einzigartig und noch älter ist das Cape von Mold. Sein Muster sieht aus wie viele übereinanderliegende Ketten. Ganz unten können Sie eine Lochreihe erkennen, an der eine Unterlage, wohl aus Leder, befestigt war. Das Cape wurde über den Kopf gestülpt und so um Schultern und Oberkörper gelegt, dass es auch die Oberarme umschloss. Der Träger, wahrscheinlicher: die Trägerin, konnte sich während der Zeremonie also nur langsam und mit Bedacht bewegen. Möglicherweise folgte der Ablauf einem strengen Ritus. Aus demselben Grab stammen Goldfragmente eines zweiten Capes und die Reste eines Dolches aus Bronze. Der Schatz wurde 1833 in Wales gefunden. Die Arbeiter berichteten damals noch von 200 bis 300 Bernsteinperlen, von denen allerdings nur noch eine einzige übrig ist. Der Rest gilt bis heute als verschollen.

Die frühbronzezeitlichen Fürstengräber von Leubingen und Helmsdorf

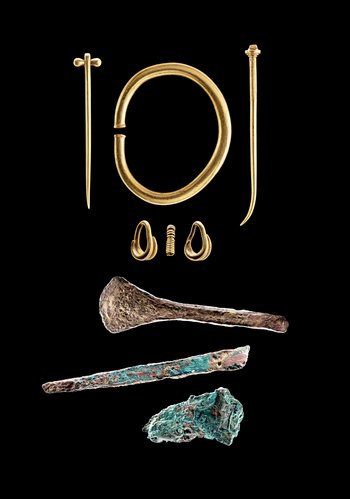

Als 1877 der Grabhügel von Leubingen geöffnet wurde, kam eines der reichsten frühbronzezeitlichen Gräber Mitteleuropas zum Vorschein. Die Erde überdeckte einen Steinkern, in dem eine Totenhütte aus Eichenholz stand. Die Bestattung war noch sehr gut erhalten. Der Tote lag ausgestreckt auf dem Boden, neben ihm seine Beigaben: Goldschmuck, zahlreiche Waffen und Werkzeuge sowie Tongefäße. Durch die Jahresringe im Holz der Grabkammer wissen wir, dass das Grab um 1942 vor Christus errichtet worden war.

30 Jahre nach dieser sensationellen Entdeckung konnte etwa 70 Kilometer weiter nordöstlich in Helmsdorf ein zweiter Hügel dieser Art erforscht werden. Seine Grabkammer war fast identisch und wie die vollständigen Beigaben ebenfalls sehr gut erhalten. Der Tote führte auch hier Goldschmuck, Waffen und Werkzeug sowie Keramik mit sich. Erhalten war zudem noch ein hölzernes Totenbett – ein einzigartiger Fund. Die Holzreste verraten uns, dass das Grab 1829 oder 1828 vor Christus gebaut wurde.

Neben dem Aufbau der Grabbauten glichen sich auch die Beigaben der Gräber in hohem Maße: Beide Bestatteten trugen einen nahezu identischen Ornat aus Goldschmuck. Es ist ein über Generationen überliefertes Schema für die angemessene Bestattung eines Fürsten – und ein Beleg für eine Kontinuität im Machtgefüge.

Verglichen mit anderen Bestattungen der Zeit gab es einige Besonderheiten: Beide Leichname lagen auf dem Rücken, ganz entgegen der Gepflogenheit, die Toten in seitlicher Hockstellung zu begraben. Beide führten große, bereits tausende von Jahren alte Spaltkeile und Steinäxte mit sich, die sie vermutlich für riesige Äxte mythischer Ahnen hielten. Meißel und Schleifsteine in Leubingen sind ein Hinweis auf das Schmiedehandwerk. Doch schmiedete dieser Fürst wahrscheinlich nicht selbst – die Objekte spielen vielmehr auf die hervorgehobene Rolle des Schmieds an, wie schon bei der vorangegangenen Glockenbecherkultur. Auf die ebenfalls vorangegangene Schnurkeramikkultur verweisen hingegen die Grabhügel, die für die frühbronzezeitliche Normalbevölkerung unüblich waren.

So haben die Gräber von Leubingen und Helmsdorf in vielen Punkten einen Bezug zu den Ahnen und halten bewusst eine Verbindung zu Elementen zweier Vorgängerkulturen: zur Schnurkeramik- und zur Glockenbecherkultur, deren Angehörige sich, wie genetische Analysen belegen, zur frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur verbanden. Diese friedliche Zusammenführung wird auch in den beiden Fürstengräbern ausgedrückt.

Die Mahlsteine aus dem frühbronzezeitlichen Grabhügel Bornhöck

Das Modell zeigt eine Rekonstruktion des Bornhöck bei Raßnitz. Er war der größte bekannte Grabhügel der Aunjetitzer Kultur, bis er im 19. Jahrhundert in Folge von Flurbereinigungen abgetragen wurde. Erst vor wenigen Jahren wurden seine Überreste archäologisch untersucht. Wie Sie sehen, hatte er eine hölzerne Grabkammer, die von einer Steinpackung bedeckt war, über der wiederum der Grabhügel aufgeschichtet wurde. Einige dieser Steine sind hier ausgestellt – erstaunlicherweise handelt es sich um Bruchstücke von sehr großen Mahlsteinen. In der zum größten Teil verlorenen Steinpackung muss Berechnungen zufolge eine gewaltigen Menge von 550 bis 600 Mahlsteinen gelegen haben. Aber Mahlsteine waren auch in der Frühbronzezeit ein kostbares Gut, das aufwendig hergestellt werden musste. Sie wurden mit Sicherheit nicht als einfaches Füllmaterial wahrgenommen.

Die dazu passenden Reibsteine müssen so groß und schwer gewesen sein, dass jeweils zwei Personen sie über den Unterlieger schieben mussten – eine Knochenarbeit, zu der jene Personen möglicherweise gezwungen wurden. Besonders aber die Menge deutet auf eine Mehlproduktion in wesentlich größerem Umfang hin als nur für einen Haushalt oder eine kleinere Gemeinschaft. Alles lässt an eine systematische Mehlproduktion denken, verbunden mit einer zentral gesteuerten Warenverteilung ähnlich wie es bei den frühen Staaten des östlichen Mittelmeerraumes oder Mesopotamiens der Fall war. Mit der Menge an Mehl konnten unmittelbar ganze Bevölkerungsgruppen ernährt werden, oder auch für eine Zeremonie große Mengen Brot gebacken werden, denn Mehl muss immer gleich verarbeitet werden, da es schnell verdirbt. Es ist unwahrscheinlich, dass das Mehl für Menschen einer dörflichen Siedlung war, da diese sich durch eigene Landwirtschaft selbst versorgen konnten. Stattdessen war es vielleicht für spezialisierte Handwerker bestimmt, für Verwalter oder die Soldaten einer Armee. Letztendlich sind diese Mahlsteine ein Hinweis darauf, dass die Aunjetitzer Kultur in Mitteldeutschland über eine deutlich komplexere Organisation verfügte als bislang gedacht und wir es wohl mit einem frühen Staat zu tun haben.

Frühe Staatenbildung in der Aunjetitzer Kultur?

Auch wenn wir ihre Schrift noch nicht entziffern konnten und wir nur relativ wenig über die gesellschaftliche Elite wissen, bezeugen die Funde aus dem frühen minoischen Kreta staatliche Strukturen: Städte mit großen kommunalen Gebäuden, eine Verwaltung mit Schrift und Siegelsystem, eine Infrastruktur mit Höfen, Straßen und großen Speichern und ein weitgehend zentral gesteuertes Warenaustauschsystem.

Aber was eigentlich ist ein Staat? Diese uns heute so vertraute Einrichtung ist nicht selbstverständlich und bedarf einiger Voraussetzungen. Der Soziologe Max Weber definierte den Staat als politisches Gebilde, in dem eine Gemeinschaft in einem abgegrenzten Gebiet unter Führung einer etablierten Macht lebt, die das Gewaltmonopol für sich beansprucht.

Diese Elemente sehen wir auch in der Aunjetitzer Kultur Mitteldeutschlands. Auch hier gab es vor 4000 Jahren Symbole der Macht, etwa das prächtige und über mehrere Generationen hinweg gleichbleibende Ornat der Fürsten von Leubingen und Helmsdorf oder das Goldbeil von Dieskau. Eine gut organisierte Armee, deren Existenz wir über die Bronzehorte rekonstruieren können, diente jenen Herrschern zur Kontrolle und Durchsetzung ihrer Macht. Die Großmahlsteine aus dem Bornhöck deuten auf eine zentral gesteuerte Produktion großer Mengen an Mehl hin, die für die Versorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie der Armee gedient haben könnte. Im Gegensatz zu den sogenannten Villen oder Palästen der Minoer, wurden bislang jedoch keine Städte oder andere große kommunale Einrichtungen gefunden. Getragen wurde dieser frühe Staat von der Autorität und dem Charisma des Fürsten.

Der Hort III von Dieskau

Die Region um Dieskau weist eine auffallend große Dichte an Hortfunden der frühen Bronzezeit auf, darunter sind die größten frühbronzezeitlichen Hortfunde Europas. ›Hortfund‹ ist die Bezeichnung für einzelne oder ganze Sammlungen von Gegenständen, die von den damaligen Menschen gezielt vergraben wurden, jedoch in keinem Zusammenhang mit Begräbnissen stehen. Häufig werden sie als Opfer an die Götter gedeutet, oder als in Krisenzeiten angelegte Verstecke. Manche können auch schlicht Depots sein für einen Bedarfsfall. Die Zusammensetzung der hier gezeigten Horte verrät jedoch mehr.

So umfasst zum Beispiel der Hort III von Dieskau 293 Beile, Bronzeringe, Armschmuck, zwei Doppeläxte, einen Stabdolch und weitere Bronzereste. Mit 45 Kilogramm Gesamtgewicht ist er der umfangreichste Hort Mitteldeutschlands. Besonders aufschlussreich ist ein Blick auf die Waffen und ihr Material: 178 Beile bestehen aus Kupfer, 100 aus Arsenbronze, 10 aus Antimonbronze, nur je eines aus Nickel- und niedrig legierter Zinnbronze. Diese Beile weisen eine mehr oder weniger helle rötliche Farbe auf, während die Doppeläxte silbrig schimmerten und die hoch mit Zinn legierten Waffen der Anführer und Fürsten aus den Gräbern golden glänzten und sich deutlich abhoben.

Diese Zuordnung passt auch zum Vergleich aller großen Hortfunde, der belegt, dass Beile immer in bestimmten Mengen niedergelegt wurden. Die Anzahl in den jeweiligen Horten spricht für ein militärisches Ordnungssystem, wobei es Einheiten von 15, 30, 45, 60, 90, 120 und 300 Soldaten gab, die jeweils von mit bestimmten Waffen ausgestatteten Offizieren geführt wurden.

Ringheiligtümer

Neben Stonehenge, dem wohl berühmtesten Ringheiligtum Europas, gab es auch ähnliche kreisförmige, von Gräben und niedrigen Wällen umgebene Anlagen auf dem europäischen Festland und nicht zuletzt im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Meist wurde die Kreisstruktur aber nicht aus Stein gebildet, wie bei Stonehenge, sondern durch Holzpalisaden, wie Sie hier an dem Modell des Heiligtums von Pömmelte in der Nähe von Magdeburg sehen können. Das ist der Grund, weshalb die meisten Anlagen dieser Art heute nicht mehr erhalten sind.

Gebaut wurden solche Anlagen vor allem in der Jungsteinzeit, also zwischen 5500 und 2200 vor Christus. Beim Bau achtete man darauf, sie am Lauf der Sonne auszurichten. So zeigen Anlagen wie die in Goseck aus dem 5. Jahrtausend vor Christus Bezüge zur Sommer- und Wintersonnenwende, Pömmelte dagegen scheint auf Vierteljahresfeste ausgerichtet gewesen zu sein. Die Bauwerke hatten also eine Bedeutung für die Gliederung des Jahres und vor allem für die Termine von wiederkehrenden Festen. Sie konnten aber auch als Versammlungsplätze für die Gemeinschaft dienen, und bei Angriffen als Fluchtburg.

Das Ringheiligtum von Pömmelte wurde im 3. Jahrtausend vor Christus, zur Zeit der Glockenbecherkultur, errichtet, aber an einem Ort, der schon vorher von Menschen der Schnurkeramikkultur als Bestattungs- und Kultplatz genutzt worden war. Reste eines Grabhügels und eines quadratisch angelegten Bezirks waren zur Bauzeit gewiss noch sichtbar, und man bezog sich bewusst auf diese Reste. Spuren des rituellen Geschehens fanden sich in Opfergruben: Gefäße, Tierknochen und Mahlsteine. Zu den eher makabren Funden gehören menschliche Knochen von Frauen und Kindern. Sie wurden nicht regulär bestattet, sondern in die Gruben geworfen, zum Teil mit schweren Verletzungen an Kopf und Rippen oder mit fehlenden Körperteilen. Ob dahinter vielleicht Opferrituale oder kriegerische Auseinandersetzungen stecken, lässt sich heute nicht mehr klären.

Bernstein

Die zwei kleinen Bernsteinperlen wurden in Mesopotamien gefunden, doch der Rohstoff kommt von der Ostsee. Bernstein gehört sicher zu den faszinierendsten Zeugnissen des bronzezeitlichen Fernhandels. Ursprünglich ein Baumharz aus vor Jahrmillionen vergangenen Wäldern, wurde es insbesondere an den Küsten der Ostsee in großen Mengen angespült und schon früh gesammelt. Seine Eigenschaften wurden wahrscheinlich schon immer bestaunt: etwa die Schwimmfähigkeit in Salzwasser, die Brennbarkeit und die Fähigkeit zu elektrostatischer Aufladung durch Reiben. Vermutlich wurden den rot-orangen Steinen besondere Kräfte nachgesagt. Und weil sich Bernstein von der Ostsee chemisch sehr gut von anderen Bernsteinen unterscheiden lässt, kann auch der Fernhandel damit eindeutig nachgewiesen werden. Bernstein wurde in weite Teile Europas verhandelt, wobei mitunter Rohmaterial vom Baltikum nach Südengland kam, dort zu Schmuckperlen mit Goldblechfassungen verarbeitet wurde und so schließlich bis in die Schweiz und sogar nach Kreta gelangte. Jedoch scheint es, als habe neben der südenglischen Wessex-Kultur auch die Aunjetitzer Kultur in Mitteldeutschland und Böhmen die Verhandlung von Ostseebernstein kontrolliert und davon nur wenig weiter in den Süden gelangen lassen. Im Mittelmeerraum war baltischer Bernstein ausgesprochen rar und findet sich nur in den reichsten Gräbern des mykenischen Griechenlands. Dort tauchen interessanterweise Schmuckketten auf, die ihre besten Vergleichsstücke in Südengland haben, aber auch aus Böhmen stammende Bernsteinperlen in Form einer Acht wurden dort entdeckt. Noch einmal deutlich weniger Bernstein gelangte weiter in den Osten, nach Ägypten oder in die Levante, und findet sich dort ebenfalls unter den Besitztümern der führenden Elite. Herausragend sind die erwähnten ringförmigen Bernsteinperlen aus Mesopotamien, wo Bernstein eine unglaublich seltene Kostbarkeit war – und somit genau richtig, um einer Gottheit geweiht zu werden und gleichzeitig zu zeigen, dass der König Zugriff auf Materialien vom Ende der Welt hatte.

Die MUL.APIN-Tafel und die Schaltregel

Diese fragmentierte Keilschrifttafel gehört zu den so genannten MUL.APIN-Tafeln Mesopotamiens, die die Aufgänge der Sternbilder im Laufe des Jahres verzeichnen. Sie gibt einen Teil des über Jahrtausende gesammelten und bewahrten Wissens über die Beobachtung der Gestirne wieder. Auch der Mond gibt natürlich einen Anhaltspunkt, um einen Kalender festzulegen. Aber ein reiner Mondkalender muss alle drei Jahre um einen Schaltmonat erweitert werden, damit er mit dem Sonnenjahr und den Jahreszeiten übereinstimmt. Erst der Mond-Sonnen-Kalender, ein ›Lunisolarkalender‹, ist genau genug, um wiederkehrende Feste für die Götter, Saat- und Erntezeiten oder auch einen Tag für die Eintreibung von Abgaben zu bestimmen. Ein Kalender wird damit zu einem formativen Element einer Gesellschaft und nicht zuletzt zu einem Instrument der Macht.

Auf der Himmelsscheibe von Nebra ist dasselbe Phänomen wie auf der Tafel dargestellt: Taucht der vier Tage alte Mond neben dem Sternbild der Plejaden auf, dann muss ein Schaltmonat eingefügt werden, damit der Kalender weiterhin genau bleibt.

Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt, dass das ursprünglich in Mesopotamien und Ägypten verortete astronomische Wissen auch in Mitteleuropa vorhanden war. Wahrscheinlich wurde es von über weite Entfernungen Reisenden über die weit verzweigten Handelswege vom Zweistromland bis hierher getragen. Aber das Vorhandensein eines Lunisolarkalenders in der frühen Bronzezeit Mitteldeutschlands belegt nicht nur diese Wissensvermittlung, sondern zeigt, dass die bronzezeitlichen Gesellschaften Mitteleuropas deutlich entwickelter waren als bisher gedacht.